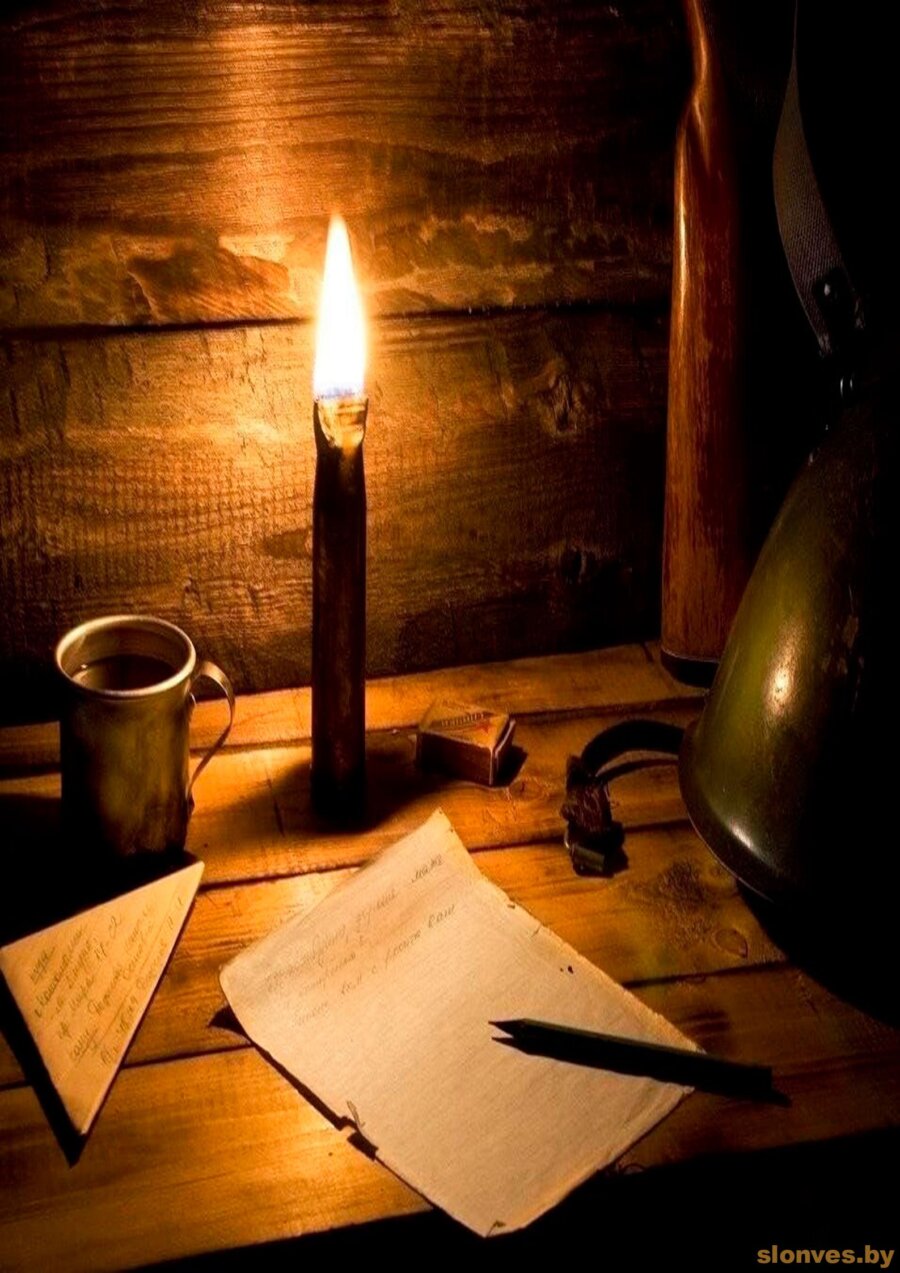

Фронтовые письма… Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и дымом, бесконечно дороги эти пожелтевшие от времени листочки, к которым прикасаемся с таким волнением и осторожностью.

Во время войны письма с фронта были единственным, что связывало военных с семьями. Письма складывались простым треугольником, что не требовало конвертов, которых всегда не хватало на фронте. Конверт-треугольник – обычный тетрадный листок, сначала загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое письмо не заклеивалось – его должна была прочитать цензура, почтовая марка была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа. Постановление Государственного комитета обороны гласило, что в письмах нельзя было сообщать сведения военно-экономического и политического характера, а также виды и фото с территории расположения. Объем каждого письма не должен был превышать четыре страницы.

В фондах Слонимского районного краеведческого музея бережно хранится 21 экземпляр этих бесценных документов. Родственники передавали письма в музей с надеждой: пока память жива – живы будут и их сыновья, отцы, отдавшие свои жизни за самое святое – Родину!

Я хочу рассказать о нескольких фронтовых письмах рядового Дмитрия Степановича Яговдика 1925 года рождения к своим родным в д. Ломаши Костровичского с\с. Первое его письмо датируется 28 августа 1944 г. Текст письма умещается на одной странице: он пишет, «что жив и здоров, чего и желает своим родителям. Я давно не писал, потому что менял место дислокации». Место, где они находятся, цензура жирно перечеркнула карандашом. Далее пишет, «что жизнь хороша, еды достаточно, что он написал несколько писем родителям и одно Насте». Кто такая Настя, неизвестно, но он снова ее вспоминает и волнуется: «Осталась ли кобыла Настина, где она складывает «збожже» и как живет». Дальше Дмитрий пишет, «что с ним находятся Грамадский, Свирепин М., Гришка, Миша Б.» (вероятно, односельчане).

Он расспрашивает о здоровье матери, отца, тети, сестер и всех своих родственников, как они живут, как работают, как начали сев, так как в некоторых колхозах, где они останавливались, уже взошла рожь. Дядя Константин Касперчик спрашивает, присылают ли Ванька Галынский и Коля Адамов письма, потому что он им пишет. В конце он целует мать, отца, тетю, сестер, племянниц и племянников и низко кланяется всем старшим. «Пожалуйста, напишите ответ как можно скорее». Повторяет свой адрес, указанный на конверте, и дату написания письма.

О чем думал солдат, когда, склонившись над листком бумаги, торопливо сочинял письмо домой – родителям, жене, невесте? Конечно, о семье, о товарищах, о войне. Он спешил поделиться своими радостями и горестями, бедами и победами, спешил рассказать о солдатском своем житье. Главная его забота – успокоить близких, сообщить, что жив – здоров, воюет, бьет врага, и заверить, что вернется с победой.

В другом письме, датированном 28.10.1944 г., Д. Яговдик пишет «что думает о них и очень скучает по ним, что ему почти каждую ночь снятся его дом, его семья, поля и деревня».

В письме Дмитрия Яговдика от 15.11.1944 г. родителям он сообщает, что он находится во Львовской области, недалеко от Карпатских гор и там уже выпал снег. Все товарищи вместе. Он объявляет новый адрес, спрашивает о новостях.

А в письме к племяннику Трейтяку Леониду от 15.12.1944 г. Дмитрий пишет, что уже на фронте и возможно пишет свое последнее письмо. Он очень просит продолжать помогать его родителям, его бабушке и дедушке.

Яговдик Дмитрий Степанович — уроженец села Ломаши Слонимского района пропал без вести на фронте, как мы узнали из дальнейших документов. Начиная с 1945 по 1963 год приходили родителям ответы из Министерства обороны СССР, что о судьбе их сына сведений не имеется…

Фронтовым письмам уже почти 80 лет. Они дошли до нас обожженные, надорванные, полуистлевшие как свидетельства Великой Победы. Само время определило их судьбу – быть исторической ценностью. Они подлежат вечному хранению в наших сердцах. В них сама история, величие и трагедия Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Наш долг — сохранить память об этих сильных духом людях. Так, познавая прошлое, формируется связь между поколениями, независимо от возраста, национальности, выполняющих гражданский долг в родном Отечестве.

Наталья Руднева, главный хранитель фондов музея